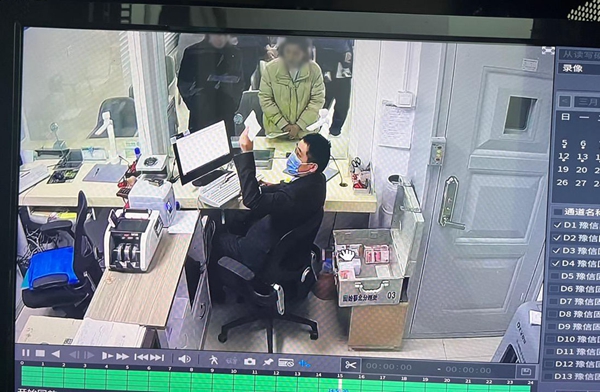

文女士在浙江杭州某仓库上班,做的是生鲜食品打包分拣工作。前不久,文女士在打包葡萄时随手摘了两颗吃掉了。当天中午,公司做出辞退文女士的处理决定。文女士说,公司确有规定,不能偷吃生产线上的食品;但公司直接把她开除了,她觉得有些不公平。

两颗葡萄值不了多少钱,偷吃生产线上的两颗葡萄被开除,让这位女员工觉得企业小题大做、借题发挥。一个对规则缺乏深层次的尊重和敬畏的员工,自然难以懂得职业操守的价值和意义,总是千方百计地去替换规则,对规则进行灵活的变通;在她眼中没什么大不了的事情,却关乎企业的口碑和声誉。消费者发现葡萄少了两颗,下一次说不定会“用脚投票”;生鲜食品企业如果不对员工“偷吃”严格管理,就会自食其果。

在一个区分性的认识里,个人关系和公共关系的不同,在于它们的角色和规则不同。这位女员工上班偷吃的不是私人的葡萄,而是生产线上的葡萄;公私不分从表面上看并不打紧,可是,当人们经历了无数小的公私不分之后,就会对公私不分的容忍度增大,对公私不分的承受力不断增强,最终产生一种“见怪不怪”的麻木态度。因此,要做到公私分明,就必须在公与私之间建立有效的隔离地带。

伴随着熟人社会向陌生人社会的转型,保障社会良性运行和协调发展的基础就从人情转向契约。社会生活契约化既是公共关系的要求,也应该成为个人的行为准则。企业明明有规定禁止员工“偷吃”,为何有的员工有令不行,故意去违反乃至绕过规则?在她看来,偷吃葡萄可能不会被抓住不会被追责,即使被问责了违规成本也不会太高。殊不知,她遇上了一个有格局的企业,对员工的职业操守有着严苛的要求。

哲学家费尔巴哈有句名言,“人就是他所吃的东西”。食品品质考验着企业的良心,一个视食品品质为生命的企业,不会放任和纵容员工“偷吃两颗葡萄”。说到底,如果不能在失范行为与非失范行为之间建立清晰的界限,对底线的突破很难说不是一种必然。一个员工经常“偷吃”的生鲜食品企业,早晚会被吃垮。

行有行规,在上班时间偷吃企业的两颗葡萄不仅背离了角色规范,也是一种轻微的损公肥私;企业从防微杜渐、“勿以恶小而为之”的角度对这位员工进行辞退,具有合理性和正当性。

在社会分工越来越专业化、精细化的今天,员工不仅要有专业知识与工作技能,还要遵循职业伦理与职业操守;“偷吃两颗葡萄”并非无关紧要的“小节”,而是关乎一个人精神世界的底色。“一个人最好的作品,就是他自己”,上班偷吃企业两颗葡萄的女员工,显然在职业考场交出了一份不合格答卷。

营业执照公示信息

营业执照公示信息