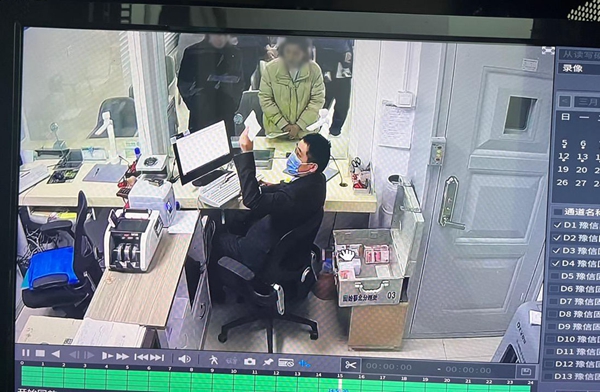

“虽然去广东打工工资会高一点,但有老人和小孩需要照顾,在家也有归属感,生活成本也低一些。”日前,在江西省宜春市万载县三兴镇工作,近40岁的徐啟红笑着说。今年,万载县扶贫小分队进村入户,了解到徐啟红的就业需求,通过点对点精准服务,将徐啟红介绍到离家几公里的布袋加工企业工作,实现家门口就业。徐啟红说,“现在骑10多分钟电动车就能回家,每天都能见到自己的孩子。”(9月13日《工人日报》)

农民外出务工常态,客观上是本地工作资源少或在本地工作的收入低引起的。到外地打工,固然是让一家人过上好日子的思路,但这容易“种了人家的田,荒了自家的地”。由于夫妻分居,照顾不到家里的老人、孩子,家庭成员各忙各的,生活的幸福感必然受到影响。

针对这些情况,近年来,宜春市总工会通过技能培训、岗位上门、产业推动、资金扶持等举措,引导和组织广大农村妇女在家门口就业创业。他们逐一排查,建档立卡,一户一策找路子,针对来料加工、现代农业、巾帼家政、电子商务等领域,探索“企业+产业项目+贫困妇女”发展模式,为农村妇女造机会、搭平台、送岗位、创效益。全市就业扶贫专岗吸纳贫困劳动力1.15万人。就近就地就业,大大增强了村民的归属感和幸福感。

现实中,有的地方号召外出务工人员回家创业、就业,共建美好家园。但这样的号召力能否转变过来,需要结合本地劳动力需求现状,形成“逐一排查,建档立卡,一户一策”等具体措施,农村村民逐步放慢外出务工的步伐,才有希望。

农民工离开家乡外出打工,是迫不得已,他们的根在农村,他们的快乐在农村,他们有在家创业、就业的意愿,可如果完全靠他们自己,找一份适合自己的就业岗位,也能满足生活过得去的诉求,不容易。

江西省宜春市的做法,有启迪意义,值得借鉴。一方面,政府有关方面应当把“就近就业”的工作思路和工作任务,形成过细可行的意见,并将技能培训、岗位上门、产业推动、资金扶持等事务,由具体职能部门牵头落实,解决“就近就业”的基础性问题。

另一方面,对“就近就业”的归属感、幸福感,要真心呵护、真情助跑、持续重视。有的人当年实现了“就近就业”,第二年又跃跃欲试地外出务工,原因是这些人觉得“就近就业”虽好,但往往“三天打鱼,两天晒网”,工作不正常,收入太低还不能确保,划不来。真心呵护“就近就业”的幸福感,就要重视农村企业的可持续性发展,通过送政策、送办法、送技术,提供优惠的政策和服务,让企业发展有后劲,让工人捧稳手中的饭碗。

在农村,无论是技术性人才,还是普通劳动者,都是宝贵的资源。充分发挥和利用“就近就业”,让农村村民在本地留着住、吃得开、心情好,使他们有归属感,满足他们的幸福感,整个乡村才有“烟火气”。把“就近就业”这个大课题做好做透,才会事半功倍。

营业执照公示信息

营业执照公示信息