近日,江苏省首批盲文公交站台亮相南京街头。公交站台上放置长方形的不锈钢钢板,钢板上印有盲文,盲人一摸就能知道站名、公交车线路、起始地站名及运营时间等信息。盲文放置的高度正好方便乘客触摸,下方还装有红色语音提示按钮,按下后就会自动播报本站名、途经线路番号等信息。首批盲文公交站牌已在92个公交站点完成加装。与此同时,首批无障碍公交车同步上线。(9月14日新华网)

盲文公交站台和无障碍公交,为盲人延伸了“视觉”和“听觉”,一辆公交车,就是一块流动的文明橱窗,这样的做法值得称赞。但是,正像网友所说,出发点是好的,但前提是盲人们真的能安稳地走到公交站,盲文公交站台和无障碍公交才能发挥作用,从盲人从家门口出发到目的地,任何一个盲人辅助设施的失灵,都会让另外设施的作用大打折扣。

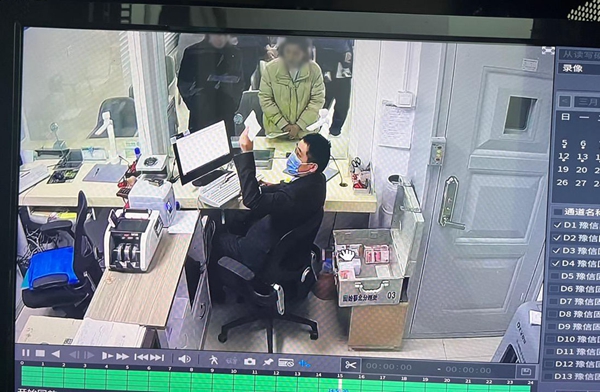

那么,南京的盲道如何呢?据金陵晚报报道,今年1月3日,南京雨花台区长虹路人行道升级改造过程中,原本存在的一段盲道却消失不见了;2月23日,南京江北快速化大道改造后,新改造的部分道路人行道地砖毁损严重,而人行道的其他部分地砖却质量完好,施工单位承认存在质量问题。7月13日下午,南京六合区残联联合六合区公安局、六合区城管局和新闻媒体记者并请盲人代表就推动无障碍通道建设现场说法。媒体记者就盲道话题让盲人代表表达心声:盲道越修越多,实际上发挥作用的却很少,名为盲道,实为险道。盲人代表呼吁社会加强重视,让出盲道来,让盲道发挥出应发挥的作用。

盲文公交站台和无障碍公交很好,盲道很差,由此暴露出的是相关部门各自为政,缺乏共享、共建、共管、共治意识,这种公共服务“盲人摸象”的现象,不仅只有残疾人设施的这一尴尬,更多的存在于公共服务的各个方面。

盲文公交站台和无障碍公交要有共享共建的“朋友圈”,同样,所有公共服务都要有这样的“朋友圈”。比如,早些年,几乎每个政府部门都建成了比较完备的信息化平台,但是相关数据因为条块分割,如一个个信息孤岛,缺少跨部门的信息整合。买一套房子,需要填报十几张表格,每张表格1/3以上的内容是重复的,让人完全感受不到大数据的便利。近年来,各地通过出台一系列政策措施,把审批流程搬到网上,通过一网通办、只跑一次、一次办成等方式来增加市民、企业获得感和满意度,政府服务费用减少,效率提高,市民和企业叫好。但是类似的多赢举措,仍然在一些公共服务领域还存在“肠根阻”。比如,大多小区的供水、供暖管网都由开发商自行建设,建成后移交给供水、供暖企业管理。这种管建模式的长期存在,造成故障出现后,权责划分模糊,所以每年都有媒体报道这方面的纠纷。

增加公共服务供给,提高公共服务共建能力和共享水平,平衡公共服务生态,是贯彻实践“共享发展”理念的核心内容。因此,除了要增加公共服务的供给量,更要改善公共服务的分布格局,使公共服务更加均衡、普遍地惠及更多百姓,以有限的资金和无限的智慧,撬动更多的获得感和幸福感。

营业执照公示信息

营业执照公示信息