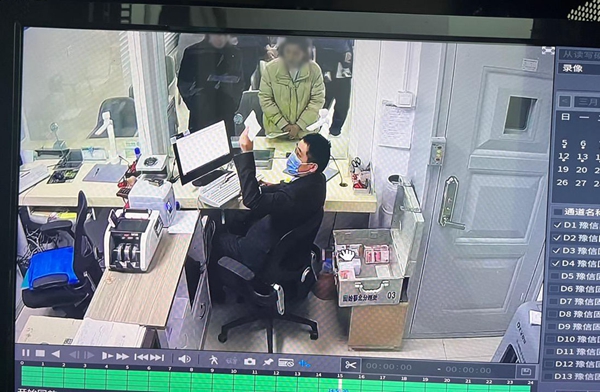

四川资中女子张某在一家医学美容公司离职后,通过劳动仲裁,得以获得共计6000多元的补偿金。9月14日,她应约前往劳动仲裁部门领取补偿金时,公司方面却用三轮车拖来两桶硬币。她称,对方拉来的都是一角的硬币,还让她“一角一角地数”,因此认为公司这一行为涉嫌侮辱。

用硬币支付补偿金,说“涉嫌侮辱”,在我国法律上找不到证据。所以,我们在媒体报道中不鲜见用人单位用硬币支付拖欠工资、赔偿件的报道,最后往往是受害人自认倒霉。这种做法确实很让人恼火。

在本案中,公司会计俞某表示,张某在公司上班期间“一直不能胜任自己的工作”,调岗也不同意,“我给钱,确实是给得很不痛快的,我没有说‘不给一分钱’,但是我觉得我以任何方式给,都没问题吧。”确实,公司不违法,只是在找心理平衡。

但这样的做法,损人不利己。公司要凑出这么多零钱,还要和张某一起数钱,对张某也是个负担。从心理学上说,“谁跟我过不去,我也不让他/她好过”的报复行为,称为海格力斯效应,这种心理效应会导致人与人之间或群体间的冤冤相报,至使仇恨越来越深,双方都受害。

要化解这种不良的心理效应,以及带来的危害,不能完全指望每一个单位和个人都宽容、忍耐,否则就没有这样的事了。那么,更好的办法就是用法律来堵住这个漏洞。

一是员工在与用人单位签订劳动合同时,可以在合同中约定工资、补偿金等支付方式,比如要求转账支付。如果用人单位此后用硬币支付,则违反劳动合同法。劳动者可以要求仲裁部门或法院责令用人单位改正错误,甚至可向用人单位提出损害赔偿请求。

二是劳动仲裁部门或法院在仲裁或判决时,可以从有利于受害人的角度出发,责令用人单位以支票或转账形式支付。

在本案中,资中县劳动人事争议仲裁委员会相关工作人员表示,在公司提出现金支付后,他们通知了张某到场领取。“我们仲裁了,具体他们怎么支付,我们就管不了了。”这样的做法,显得为民意识尚有欠缺。仲裁部门既然有法律范围内的自由裁量权,就应该按照社会公众的一般认知,从朴素正义观的角度出发,依法作出合乎情理的判断,责令用人单位以最方便受害人的方式来支付赔偿金。

营业执照公示信息

营业执照公示信息