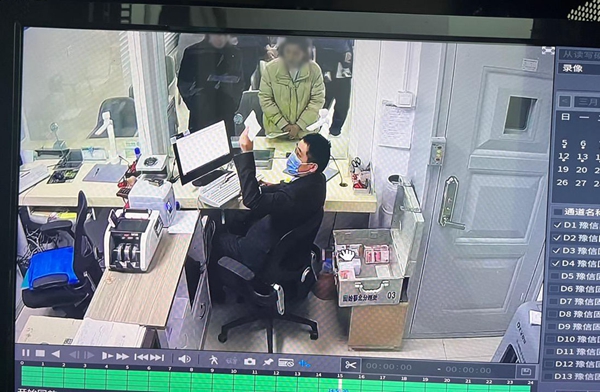

在一辆行驶的救护车上,几名身穿医护服装、头戴医用帽的医务人员正吃着香蕉,其中一名医务人员一边吃面包一边喝瓶装水。记者联系到视频拍摄者、河南省人民医院心脏中心体外循环科副主任李建朝,他讲述此次救护路程460公里,救护和路程往返用时7.5小时,不得已才在车里进食。

受“快餐文化”的浸润,一些人热衷进行蜻蜓点水、断章取义的“浅阅读”;面对“救护车上吃香蕉”,这些人先入为主地断定医护人员没有全身心地投入到救治病人当中,认为这是一种失范行为——救护车是一个与时间赛跑的地方,“救护车上吃香蕉”显然是一种空间错位与角色越位;对于公众来说,在求医问药的过程中,最大的担忧就是医护人员有没有尽己所能、竭尽全力,“救护车上吃香蕉”显然引发了一些人的医疗焦虑。

在通常情况下,救护车承载的都是本地的病患。然而,在医疗资源配置还不够均衡的背景下,集聚着更多优质医疗资源的省会城市里的大医院,有些时候还需要承担救治省内其他地方的医疗急救任务。在一段长途救护转运过程中,长时间一路狂奔;为了争夺宝贵的治疗时间,医护人员没有办法中途休息,从早上七八点简单的早餐,到下午四点滴水未进,吃几根香蕉、吃点面包喝点水,想必谁都会理解和体谅。

“救护车上吃香蕉”引发误解固然有信息不对称的因素,也和社会信任缺失的时代背景密不可分。基于先例的惯性想象,基于成见和偏见的“恶意的揣测”,让一些人在“阴暗思维”的裹挟下自行脑补。少数医护人员的失范行为被人为地夸大,引发了一些人对群体的不信任。医生经过高强度、长时间手术喝葡萄糖也好,“救护车上吃香蕉”也罢,原本是一种正常行为,却遭遇了过度乃至恶意的解读。

知名学者易中天在评价乡村教师时,曾说过下面一段意味深长的话,“人们把老师比喻成蜡烛,燃烧自己照亮别人,我完全不赞同。照亮别人的同时为什么要毁掉自己,就不能不毁掉自己吗?”劳动应该是可持续的,对劳动者的过度消耗,无异于竭泽而渔;和其他职业一样,医护人员作为劳动者,应享有基本的劳动权益保障。

长期以来,医护人员这一职业群体被置放在“道德高地”,这一方面意味着医护人员在社会评价体系中占据道德优势,另一方面也意味着他们要背负沉重的道德包袱。没有彻底治愈疾病,就归咎于医生医术不够精湛、水平不行;医患关系紧张甚至爆发纠纷和冲突,就归咎于医生医德缺失、没有做到医者仁心。

医生也是人,他们不是没有情绪情感、永远不知疲倦的机器人,他们也有自己的爱与痛。说到底,体谅医护人员的劳心劳力,尊重和善待医护人员,才是一个成熟社会应有的姿态。

营业执照公示信息

营业执照公示信息