昨日,“这外甥是真的能处”上了微博热搜。大意是,一女子发微信向姐姐借50元钱,正在玩妈妈手机的小男孩跟小姨打招呼。小姨忽悠外甥用手机给她接连转账共1000元,并叮嘱其删掉对话和转账记录。小外甥奶声奶气地说:“小姨,以后缺钱尽管找我。”

按说,是长辈给晚辈发压岁钱,这位狡黠的小姨居然让外甥给自己发红包,这种反向操作着实少见,很多网友被小男孩奶萌奶萌的声音萌化了,纷纷羡慕有个知冷知热还“出手大方”的小外甥。“这样的外甥麻烦给我来一打!”“这提款机,不是,这外甥上哪找去?”有网友打趣说,“第二天,妈妈看到银行短信提醒,陷入了沉默。”“聊天记录删了吗?想知道后续外甥挨打了没?”也有网友对这种操作感到不适,认为抖机灵耍弄孩子很没品,“这小姨害死人,要是他爸妈教孩子用你的手机弄钱,你会怎么想?”当然,有网友认为当事人肯当众发出来,就是觉得好玩,能有啥坏心思呢。还有人认为这是营销号摆拍,当不得真。

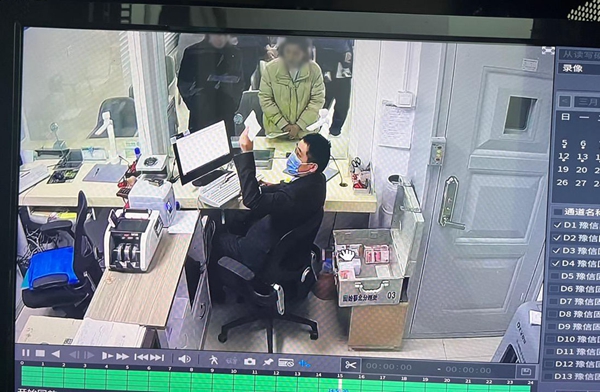

是解闷逗乐还是营销号炒作,都掩盖不了一个事实:很多未成年人能轻易接触父母手机,并熟练掌握开机和支付密码,一旦被人利用诱导,后果不堪设想。最为人熟知的就是,“熊孩子”打赏主播十几万甚至上百万元的新闻了。恰好,近日就有一起。湖南长沙,一12岁孩子偷用母亲手机,在多个平台上给游戏充值买装备,3天花了11万元,而这是家中的全部积蓄。母亲到派出所求助。在民警的帮助下,目前追回了9万余元。男孩手写信给民警承认自己错误,并表示自己长大也要当优秀的警察。大部分钱款被追回了,结局还是暖心的,也是于法有据的。民法典规定,不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。如果参与网络游戏充值和网络平台打赏的未成年人不满八周岁,则属于无民事行为能力人,其网络打赏和网络充值行为是绝对无效的,监护人可以要求网络平台予以返还,网络平台也应该予以配合。八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。八周岁以上的未成年人如果参与网络付费游戏或者网络直播平台,通过充值、“打赏”等方式支出的款项如果与他的年龄、智力不相适应,则他的付款行为属于效力待定的行为,需要经过法定代理人,也就是他的监护人,同意或者追认后才能发生法律效力。

符合法理,但类似案件还是常常引发争议,主要在于家长的监护责任缺位被忽略,搞得家长很无辜似的。还有质疑称,类似案例不一定是孩子打赏的,没准儿是为家长顶缸的。即便是孩子打赏的,家长也有监护不到位的责任,不应该全部退还,否则,就没法给家长和孩子应有的教训。忽悠熊孩子转账或打赏,即便得手也可能被追回,不过,家长也别有恃无恐,真较真儿,也承担责任,钱款不一定能全部追回。

营业执照公示信息

营业执照公示信息