B站纪录片《但是还有书籍》让南图98岁的老人沈燮元破圈走红,殊不知,该片还拍摄了一位南京出版人,他叫杨全强。业内人都称他为“杨师傅”,以称赞其慢工出细活的工作态度。

到2022年为止,杨全强做书已近22年,其足迹从江苏人民出版社到南京大学出版社,再到河南大学出版社,如今,他和朋友合伙在北京创立了一家图书出版策划机构,继续其编书梦想。

考虑长远

不以社会热点作为策划选题

在现实生活中,很多人印象中的杨全强披着长发,神情严肃,比起图书编辑,更像一名摇滚歌手,但在交谈时,他又显得非常腼腆。而在纪录片《但是还有书籍》镜头里,杨全强常常背着双肩包,外着一件衬衫,他跑步、弹吉他、喝着啤酒、推荐着图书;他在南京的家中,除了绿植就是书,遍布在桌子上、书架上,房间不大,却很温馨、很充实。

据《但是还有书籍》分集导演阿土介绍,她去杨全强的工作场所之前,本来以为会是一个充满文艺气息的地方,想不到第一印象却是凌乱和灰暗。一整个下午,杨全强声音低沉、面容平静地讲话,只有谈及书的时候,才显现出发自内心的松弛感,正如他自己所说,他对书有热情,一旦发现好的作者、好的设计,会有一种愉悦感。

一年前,因为种种原因,杨全强终止了与河南大学出版社的合作,但出版是一定要继续做下去的。其时,杨全强已经50岁,他选择与几位朋友一起成立了一家图书出版策划机构。杨全强说,如果他当时还是选择留在河南大学出版社的话,就需要去开封或者郑州,“这对我来说是有现实难度的,我的家在南京,而做书这件事,还是北京环境更好。”

《三只忧伤的老虎》《小说机杼》《一间中国的房间》……杨全强等人策划出版的书籍品种不算多,但几乎都收获了业内与业外的高度评价,销量也较为可观,品牌一直在稳步成长着。杨全强认为,图书应具备长远价值,因此绝不以社会热点作为策划选题的参照,“话题是暂时的,但书不是。”心高气傲的杨全强坚持认为,要做就要做到最好,他说,他想做汉译名著那样能影响几代人的图书。

眼光独到

引进出版的书作者获诺奖

“书籍自有其命运,而编辑要做的就是实现人与书的相遇,尽力为书找到它们的读者。”秉持这样的做书理念,南京大学文学博士毕业的杨全强,曾策划出版数百种人文社科、文学艺术、文化生活类图书,包括《编年史:鲍勃·迪伦回忆录》。

在美国民谣歌手、作家鲍勃·迪伦出版的众多图书中,《编年史:鲍勃·迪伦回忆录》是非常特殊的一本,该书记录的不仅是其发明创造和灵感迸发的辉煌时刻,还有那些意志消沉的时刻。在《编年史:鲍勃·迪伦回忆录》引进出版之后10年,时间来到2016年,鲍勃·迪伦被授予当年的诺贝尔文学奖。

获奖信息公布之后,该书一度处于断货状态。杨全强独到的眼光也为人所称道。而杨全强本人更是没有想到,自己仅凭兴趣做的一本书,竟成为鲍勃·迪伦当时在国内的唯一一本书。“这本书最初是作为乐迷收藏推出,上市后销量很好,仅2006年一年就销售了2万册,并在不断加印。”其时,引进外版书一般要支付1000美金,杨全强直接付了6000美金,一举拿下。杨全强介绍,他当时并不是很喜欢鲍勃·迪伦,因为他的歌需要有一定阅历的人才能听得懂,他纯粹是从其歌词角度,才决定引进出版。

幕后推手

发现了杭州“天才译者”

事实上,在杨全强的出版版图中,音乐只是其中的一个小小的分支。

杨全强本科读的文献情报学,后来读了世界文学专业,受专业熏陶,加之对学术的兴趣,自然而然关注起各大出版社的学术图书,文学、人文社科、哲学,都在其涉猎范围内。

尤其值得一提的是,据相关人士介绍,正是杨全强发现了杭州“天才译者”金晓宇,和其他译者一样,他当时和金晓宇的交往都是通过普通的邮件信息往来,大家本着一起把书做好的目的,与书无关的信息鲜少提及。

杨全强认为,出版有它恒定的价值,书做完了,就是完了。编辑对一本书远没有别人以为的那么重要,“文本的价值,和它日后能留传多久,它未来的命运,都不取决于我,而在于文本本身。”书是作者的书,并非编辑的书。他作为编辑的快乐就在于,凭借个人趣味发掘出一位作者作品的价值,而这部作品又能被很多读者所接受、认可和喜爱。

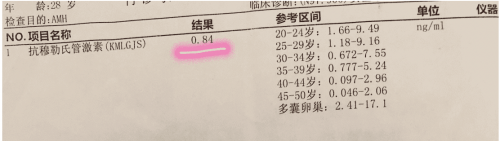

营业执照公示信息

营业执照公示信息